【学术论文】红色照丹心,笔绘留千古 ——我眼中的刘宇一教授

作者:赵飏飏

至明代伊始,西方传教士利玛窦、汤若望将西方油画带入中国距今已有100多年,在经历了人民动荡、战火纷飞的年代之后,随着中国进入新的时代,中国油画也进入了崭新的开始。新中国成立以来,艺术界也涌现了大批优秀的艺术家,这些艺术家不但吸收了西方油画的表现形式,更与中国传统文化以及其内涵底蕴相融合,走出了自己的路,创造了独属于中国的艺术气质与审美态度。在这些艺术家中,画人物肖像的、画名人伟人的艺术家也不算少数,但史诗性绘画的创作,尤其是史诗性群像绘画方面,能够做到艺术性与历史性、纪实性完美统一的艺术家确实不多,其中最吸引我、最让我受益匪浅的就是刘宇一教授。刘宇一教授从青年时代开始就立志于中国史诗主题绘画,为了这一创作目标,刘宇一教授潜心研究,四处走访,克服了当时十分艰难的创作环境与创作条件,创作出了大量深受广大群众喜爱的史诗性绘画作品。

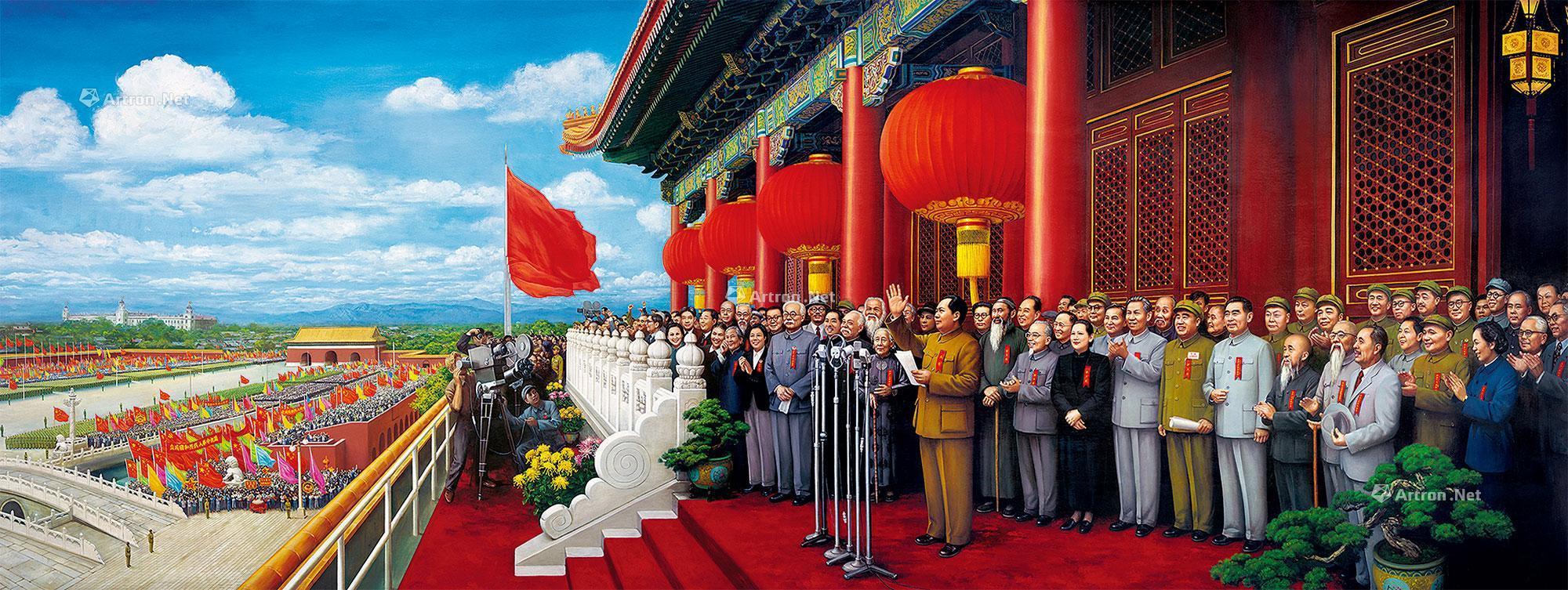

我是土生土长的广西桂林人。在学习绘画的初始,我的启蒙老师——也是广西艺术学院的油画教师,就跟我说咱们桂林有一位大画家,叫刘宇一,也曾经是广西艺术学院的院长,创作了许多在国内外知名的作品,是我国“用画见证历史第一人”,还年幼的我就已经感到无比憧憬,但那时,我只能在画册中、在网络上了解刘宇一教授。就在喜逢新中国成立70周年华诞之际,刘宇一教授在我的母校北京师范大学举办了《壮美中国梦——庆祝中华人民共和国七十周年》的大型展览,那是我第一次有机会能够近距离地欣赏与学习刘宇一教授的真迹。尤其是在见到《开国盛典》原作时,我的心情真的非常激动,以往只能在电视上看到的作品,如今竟能够亲眼见到,并且还能够这么近距离观察学习,内心十分荣幸。

众所周知,刘宇一教授的史诗性群像作品在中国,乃至世界上都是当之无愧的巨作。在《开国盛典》这幅举世闻名的巨作中,我看到的不仅仅是刘宇一教授深厚的绘画基本功底、巧妙的构图安排,还体会到了刘宇一教授能够抓住人物神韵最精彩、最传神、最能打动人心的瞬间的功力。在油画创作中,群像作品是非常难以把握的,除了要求画者具备基础的造型能力之外,画面构图与布局疏密关系也是必须要把握的,远景、中景与近景的处理更是影响了整幅作品画面的视觉效果与画面气质。在这幅作品中,刘宇一教授将视觉焦点安置于画面右侧三分之二的位置,在绘画规律中,这是一个经典的构图,也是最符合人体视觉经验的位置;在景深安排上,远、中、近三景井井有条、循序渐进,整个画面气氛通透,仿佛站在画旁就能够感受到画面中盛大节日的暖暖秋日与凉凉徐风,虽然左边的全景只绘制了一小部分,但由于构图与手法的强有力的表现,观众自然而然能够想象出当时举国欢庆的盛景,恍如身临其境。然而,这幅作品的精彩之处并不止于此,人物塑造是刘宇一教授尤其擅长的;在这幅作品中,刘宇一教授打破了以往历史人物画的略微刻板、程式的表现手法,在人物肢体、面部表情以及人物之间的视线交替都做了细致又符合自然规律的安排,在举国同庆的气氛下,拉近了领导人物与观众之间的距离,让人不禁发自内心的高兴。这不仅仅是“画得像”就能够达到的,这需要艺术家有着丰富的视觉阅历、细腻的共情能力以及扎实的手上功夫,而刘宇一教授这三者都已经炉火纯青,不愧被称为“共和国首席画师”!

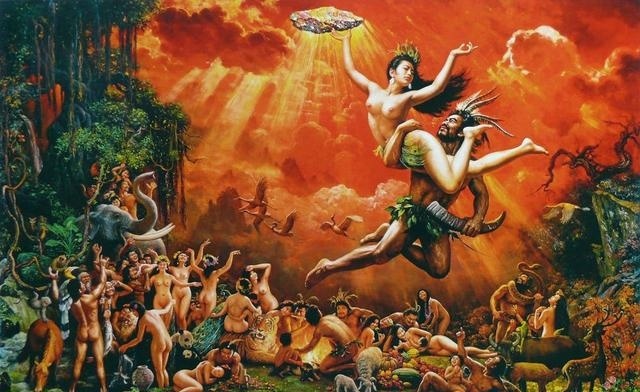

刘宇一教授另一幅群像作品《女娲之歌》也是十分精彩的佳作。这幅作品描绘的是中国神话中的人类之母女娲手捧五彩石补天这一幕,作品的色调定于红色色调,恰如其分地表现了女娲补天时,天地为之震撼的宏大场面,而且红色是中国的国色,更体现了中华民族顽强不息的“人定胜天”的民族力量。画面的视觉焦点自然是女神女娲,刘宇一教授扎实的写实功底在女娲这个角色上体现得淋漓尽致,这个女性肢体健壮有力,一改中国传统绘画中女性“手无缚鸡之力”的柔弱形象,以一种健康的、向上的、正能量的肢体语言来体现正在崛起的新中国女性形象,而与女娲相对应的是托起她的男子,正好表达了毛主席所提出的“妇女能顶半天”、男女平等的中心思想。还有一处值得细细品味的,则是女娲的表情。虽然这幅作品描述的是中国传统神话传说,但其中蕴含的是中国人民在艰难困苦之中,顽强前行,最终进入了崭新时代的兴起之路,所以,女娲的面部表情并没有轻轻松松,而是眉头微皱,似乎是遭受了巨大痛苦,但女娲的肢体语言则毫不示弱,顶着天地间的压力,也一定要把天给补上,这一幕正是中国劳动人民不畏强权、在困难中越战越勇的民族精神的完美体现。在主要人物之外,则是处于中景的人群,人群中充满欢声笑语,有的载歌载舞,有的望着即将补上的天空,眼中充满希望,构图布局有疏有密,各个人物形态各有不同,体现了刘宇一教授对于人体结构的深刻理解与丰富的绘画经验。这让我想到文艺复兴大师米开朗基罗的天顶画《创世纪》,虽然都是神话题材,但一中一洋,其中表现的神性与人性都同样精彩,而宇一教授用西方油画的表现手法表现出了中国民族文化的精神与风格,同时将“在共产党领导下,全国人民走向新世纪”的历史历程暗含在画面寓意里,只有具备了技法上的成熟与观念上的创新的艺术大家才能有如此成就。

在人像作品之外,刘宇一教授也创作了许多优秀的风景作品。作为一名桂林人,对于刘宇一教授笔下的家乡更是感到亲切。我就是在象鼻山下长大的,小时候外婆每天都会带我到象山公园散步游玩,如今,远在北京的我看到宇一教授的《巨象晨饮》,心里的感动更深!这幅作品将我童年中印象中象鼻山的美景完美地重现了出来,甚至更加梦幻,清清河水之上烟雾弥漫,远处碧天青山,近处鹧鸪声声,好一派烟雨漓江的景色。我为我是桂林人而自豪,我更为刘宇一教授笔下的桂林自豪!

在系统地了解刘宇一教授的艺术之路之后,我十分感慨。对于中国艺术家来说,历史的动荡是一次人生的考验,有多少艺术家湮灭在历史的长河中,而能留下来坚持自己创作、坚持自己艺术的艺术家一定是具有坚忍不拔的精神与超越常人的毅力。刘宇一教授幼时经历过战争,经历过“文革”,这些经历不但没有使他向命运低头,反而激发了他作为一名有血性的艺术家之心,我想,这就是宇一教授的历史画独具风格的原因,因为经历过,所以内心才会有触动,有了触动,手下才能绘出动人的作品。而在刘宇一教授走向成功的背后,少不了一位大功臣——刘宇一教授的太太,刘李瑞眉女士。为了让刘宇一教授能够专心创作,刘太为教授辛苦操劳,将大小事宜都揽于自身,可以说在刘宇一教授伟大的艺术成就中,刘太功不可没。而刘宇一教授夫妇的感情也很是令人羡慕,在金婚典礼上,刘宇一教授提出“感恩”,除了感谢父母、感谢党之外,也着重感谢了刘太,两人在舞台上相视一笑的模样,我隔着屏幕都能感受满满的情谊,这是携手经历过风风雨雨之后,沉淀下的情感。

判断一个艺术作品的高低,在于它是否能引起观众的共鸣,刘宇一教授的作品将这些熟悉的面孔,穿越了时间和空间共同欢聚在一堂,能够引起观者强烈的共鸣感,深受人民的喜爱,这与刘宇一教授精湛的艺术表现力是分不开的,而艺术表现力则是艺术家的成长经历和学习经历以及生活经历所积累而来。刘宇一教授的艺术之路也可以说是中国史诗性绘画发展的一个缩影,研究刘宇一教授的艺术作品与理念对于中国民族艺术的传承与发展具有里程碑式的重大意义。